- 手机:

- 18255636696

- 电话:

- 0510-85223856

- 邮箱:

- 254100236@qq.com

- 地址:

- 江苏省无锡市新吴区菱湖大道180号28-102

在电子芯片的精密切割、航空发动机的耐磨部件、光伏面板的高效加工中,一种隐形冠军材料正扮演着关键角色——这就是超硬材料。作为硬度接近莫氏硬度最高级10级的特殊材料,以金刚石、立方氮化硼为代表的超硬材料,正随着高端制造的升级成为战略级产业。近日发布的超硬材料产业专利导航报告,揭示了这一领域的全球竞争格局与中国产业的发展路径。

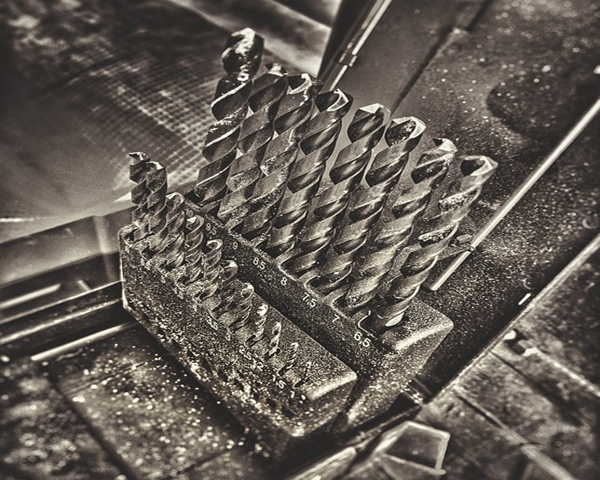

超硬材料并非遥不可及的实验室产物,而是渗透在现代工业的方方面面。小到手机屏幕的打磨,大到油气钻井的钻头,都离不开它的身影。这类材料主要包括天然金刚石、人造金刚石、立方氮化硼等,凭借超高硬度,广泛应用于电子电器、航空航天、医疗检测等高科技领域,成为高端制造的牙齿和手术刀。

从产业规模看,全球超硬材料及制品市场规模已达约6000亿元,其中超硬材料约1000亿元,制品约5000亿元。中国作为全球最重要的生产和应用基地,产业规模约1000亿元,尤其在原材料领域占据绝对优势——金刚石单晶、立方氮化硼单晶产量分别占全球的90%和60%,是名副其实的超硬材料大国。

产业链的分工清晰展现了产业特点:上游以金刚石单晶、微粉等原材料为主,中游聚焦磨轮、锯片、绳锯等制品,下游则延伸至半导体、光伏、汽车工业等应用领域。值得注意的是,上游原材料技术成熟但利润较低,而下游应用领域附加值高,随着新能源、半导体等产业的扩张,正成为技术创新的核心战场。

超硬材料的发展始终与政策支持紧密相连。国家层面,从十三五战略性新兴产业规划到《新材料产业发展指南》,均明确将人造金刚石等超硬材料列为重点发展领域,强调通过资本市场支持、技术攻关实现低成本、高精密产品突破。地方层面,如重庆两江新区在2024年发布的发展计划中,将超硬材料与钛合金等并列为重点,提出整合全球资源提升工具类产品供应能力。

从发展趋势看,两大方向尤为关键:一是合成技术的革新,包括纳米级超硬材料、多材料复合技术的研发,以及环保、低能耗制备工艺的突破,减少产业对环境的影响;二是应用场景的拓展,汽车制造、光伏、电子半导体、光学器件等高端制造领域的需求爆发,正推动超硬材料从传统加工向高精尖领域渗透。

专利数据是产业竞争力的晴雨表。全球超硬材料专利申请近20年来年均增长约10%,2006年后年申请量突破千项,至今仍保持快速增长。其中,金刚石专利数量远超立方氮化硼,成为绝对主流;产业链下游的制品及应用专利占比更高,反映出市场对高端应用的旺盛需求。

国家层面的竞争格局呈现鲜明特点:在金刚石领域,中国专利占比达51.2%,居全球首位,尤其在单晶、微粉、复合片等领域优势明显。但短板同样突出——在半导体衬底、光学元件等高端应用领域,日本仍占据技术高地,其相关专利占比分别达43%和32.7%,领先于中国的23.7%和26.6%。

立方氮化硼领域则是另一番景象:日本以38.6%的专利占比领先,美国紧随其后,中国以31.5%的占比处于追赶状态。国外企业凭借技术先发优势,在刀具、磨具等制品领域布局密集,国内企业则主要聚焦磨具、锯切工具等中低端领域,面临不小的竞争压力。

全球超硬材料的创新舞台上,企业是核心玩家。国外企业中,住友电工、三菱、元素六等巨头技术布局全面,尤其在高端制品及应用领域优势显著。住友电工的专利覆盖金刚石单晶、刀具、半导体应用等全链条,三菱则在立方氮化硼膜或涂层、超硬刀具领域深耕多年。

国内企业的表现同样亮眼。河南四方达、富耐克超硬材料等在金刚石复合片、立方氮化硼磨具领域专利密集;柘城惠丰钻石在金刚石微粉领域形成特色;高校和科研院所也扮演重要角色,如吉林大学在刀具研发、西安电子科技大学在半导体应用领域积累了可观的技术储备。

区域分布上,河南、江苏、广东形成三大产业集群。河南凭借金刚石单晶、微粉的产量优势,出口占比超过五成;江苏在锯片领域占据全球市场四成份额;广东则是金刚石砂轮的出口主力,占全球总量的57%。值得关注的是,江苏近年来专利申请量已超过河南,在半导体、光学元件等新兴领域的布局更为积极,展现出强劲的后发势头。

超硬材料产业的未来,正朝着更精密、更绿色、更广泛的方向迈进。在技术层面,纳米级超硬材料、环保型合成工艺、多材料复合材料将成为研发重点;在应用层面,半导体、量子通信、大功率电子等尖端领域的需求,将推动超硬材料从工业工具向功能材料转型。

中国作为产业大国,正从规模优势向技术优势跨越。随着国内企业在高端制品领域的持续攻关,以及产学研协同创新的深化,超硬材料产业有望在全球高端制造竞争中占据更重要的位置,为中国制造业的升级提供坚实支撑。