- 手机:

- 18255636696

- 电话:

- 0510-85223856

- 邮箱:

- 254100236@qq.com

- 地址:

- 江苏省无锡市新吴区菱湖大道180号28-102

**秦岭!巨龙盘踞,天堑横空。说“凿穿”?那是疯子才敢想的狂言!**但世上从没有现成的坦途,真正的奇迹往往诞生于敢于挑战不可能的人。没人做过又如何?脚下无路,那就一锤一钻劈出一条通天大道!

### **秦岭阻断发展路**2002年寒冬,陕西果农王建军站在秦岭盘山公路旁,望着堵在冰雪山路中的货车队伍,心里像压了块石头。146公里山路弯弯曲曲,有上百个急转弯,他的苹果车被困在路上整整36个小时,到货时三分之一已经冻坏发霉。“跑一趟赔掉半年工钱。”他坐在路边敲开一个冻硬的苹果,果肉里的冰水混着泪水一起流下,“这山就是鬼门关!”秦岭绵延1600多公里,如同一道天然屏障,把中国南北切成了两个世界。山北的关中平原号称“八百里秦川”,贡献着陕西六成的工业产值和全国十分之一的粮食产量,却常年被缺水困扰。根据水利部数据,这里人均水资源量只有全国平均水平的三分之一,三个人的用水配额才抵得上一个人的标准。2000年大旱那年,渭南的农田干裂如蛛网,不少农户颗粒无收,工厂也因缺水停产,一年损失超百亿。而在秦岭以南的汉江流域,却是另一番光景。每年582亿立方米的水流奔腾而下,相当于1.2个三峡水库的水量,清澈的汉江水白白流入长江,未被充分利用。当关中农民背着水桶浇地时,汉江渔民却在为汛期洪峰冲走渔船而发愁。这种“北边渴得冒烟,南边涝得划船”的怪象,让秦岭成了挡在区域协调发展前的一头“拦路虎”。于是,打通秦岭不再只是修条路那么简单,它成了破解南北失衡的关键命题。

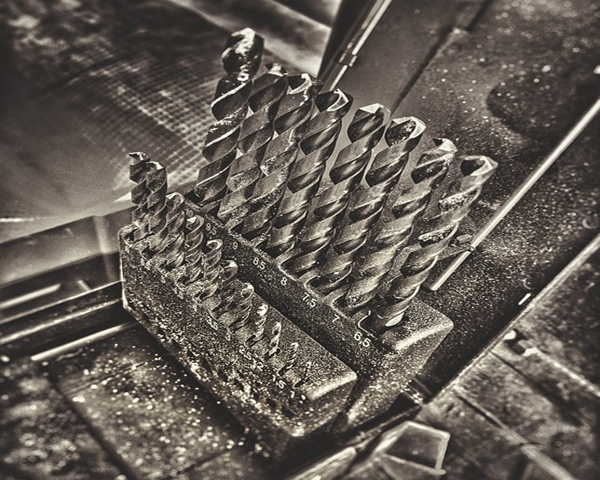

### **世纪工程的破局之路**2001年,西部大开发的号角吹响,秦岭隧道项目正式立项。预算高达40亿元,相当于当年全国GDP的万分之四。有人质疑:“花这么多钱打洞,值得吗?”但三年论证后,答案逐渐清晰。隧道通车后,西安到汉中的通行时间从4小时缩短到40分钟,货运成本下降三分之二,每年还能减少2亿多元的事故损失。更重要的是,这条隧道将成为连接黄河与长江经济带的重要纽带。可摆在工程师面前的,是前所未有的技术难题。开工第一天,施工队就被秦岭的“硬骨头”震慑住了。这里的花岗岩硬度堪比钢铁,普通钻头刚一接触就火花四溅,每前进1米就得换3个钻头。这不是凿山,简直是在铁板上啃鸡蛋。后来团队研发出“液压破碎锤+金刚石钻头”的组合方案,就像用大锤砸核桃,终于将掘进速度从每天1米提升到了3米。但这只是开始。比起坚硬的岩石,更危险的是突如其来的岩爆。山体内部压力巨大,施工就像在炸药堆上跳舞。中科院数据显示,强烈的岩爆飞石时速可达300公里,拳头大的碎石能穿透10毫米钢板。一位老工人回忆,有一次岩爆突然爆发,防护栏瞬间被击碎,全靠平日反复演练的应急流程,大家才侥幸逃生。为了应对这个难题,建设者发明了“高压水枪软化法”,每掘进10米就给岩壁“冲凉降温”,成功将岩爆概率降低70%。隧道内的施工环境更是极端。冬天外面零下十度,里面机械运转导致温度飙升至51℃,湿度接近饱和。工人穿着散热服干活,每小时要喝两升电解质水防中暑。为解决通风问题,工程师们挖了三条深达661米的竖井,相当于给隧道装上了巨型“肺”。正是靠着这样一股不服输的劲儿,他们不仅攻克了施工难题,还为未来运营的安全性埋下了伏笔。

### **科技赋能新通途**终南山隧道的每一寸结构都凝聚着创新智慧。每隔4公里就有一段长达150米的灯光区,通过红、蓝、白三色LED灯带模拟蓝天、白云、晚霞等自然景观。长安大学的研究表明,这种设计能让司机视觉疲劳度下降42%,交通事故率降低38%。隧道的安全系统堪称“铜墙铁壁”。设有52个步行横通道、26个车辆横通道,每隔500米就有逃生出口。还有1120个特制橡胶减震垫嵌入结构之中,可承受6级地震冲击。2017年九寨沟发生7级地震时,隧道主体仅出现2毫米裂缝,震惊世界。更绝的是消防系统,在每个横通道内都隐藏着自动喷淋装置,3分钟内就能形成防火隔离带。这些“黑科技”,让这条世界级长隧成为安全标杆。

### **隧道通车带来的变化**2007年隧道正式开通后,商洛市旅游收入第二年暴涨217%。以前藏在深山的金丝峡景区,如今每天都有来自全国各地的大巴停靠。柞水县依托“1小时生鲜圈”,将香菇、木耳等农产品溢价30%销往全国,带动全县整体脱贫。数据显示,隧道开通五年内,陕南地区GDP增速比之前提升了4.7个百分点,每年新增经济产值约200亿元。在水资源调配方面,引汉济渭工程借助隧道基础,每年将15亿立方米汉江水引入关中,相当于150个西湖的水量。西安大唐芙蓉园的湖水变得清澈见底,200万亩农田告别“靠天吃饭”,咸阳国际机场的供水保障能力提高了一半。物流方面也有翻天覆地的变化。南方的荔枝48小时内就能出现在西安超市货架上,陕北苹果南下的运输成本降低40%,运量增长数倍,激活了一个庞大的农产品市场。当然,争议始终存在。环保组织监测发现,施工期间牛背梁保护区的金丝猴活动范围缩减了15%,羚牛迁徙路线被迫改变。为此,施工方新建了2万公顷生态保护区,并搭建动物通道,目前金丝猴种群数量反而增加了20%。在经济回报上,按当前过路费计算,40亿投资预计需要20年收回。但工程院测算显示,其带动的建材、旅游等相关产业收益超过200亿元,创造了近12万个就业岗位,经济效益远超直接投资回报。如今,这条日均通行车辆超过2万辆的“地下巨龙”,在节假日高峰时甚至突破5万辆。当果农不再为翻山越岭犯愁时,这条隧道早已超越了交通工程的意义。它是中国基建精神的真实写照:面对坚硬如花岗岩般的困难,中国人总能用智慧和毅力凿出一条生路。正如隧道入口刻着的那句话:“没有翻不过的山,只有敢开路的人。”

### **结语**秦岭隧道,像一把智慧之锤,凿开了自然的屏障,也敲开了发展的困局。从坚硬岩石中一寸寸推进的每一米,都镌刻着中国人“敢教日月换新天”的坚韧;每一个“黑科技”的诞生,都闪耀着攻坚克难的创新光芒。世上本无不可逾越的天堑,唯有永不言弃的开拓者,在时代的峭壁上凿出通往未来的光明之路。

### **参考文献:**1. 人民日报:《凿穿秦岭有多难》2023-07-07 2. 人民网:《陕西引汉济渭工程黄金峡水利枢纽下闸蓄水》2023-07-13 3. 科技日报:《人类历史第一次!这项工程从底部洞穿秦岭》2023-07-17